アハーンなる世界がある。

力と魔道の支配するその地に、古より伝えられる武具があった。

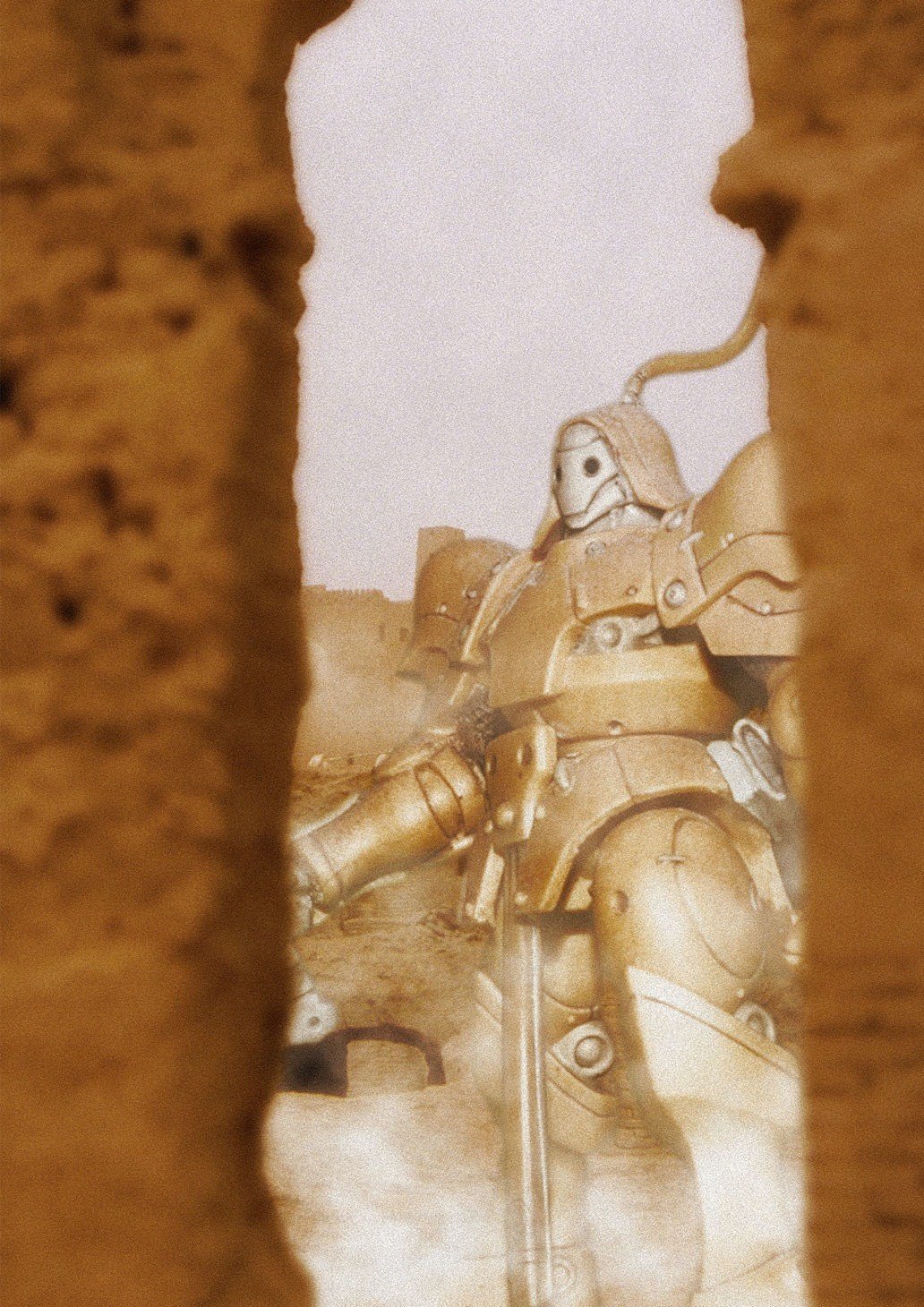

その名を〈操兵(リュード)〉。

操手たる人間をその裡に乗せ、千人力ともいわれる膂力を発する鉄の巨人である。

時の王たちはこぞって操兵を手に入れ、強大なる鉄の軍勢を作り上げた。

ゆえに、幾百、幾千の歳月を経てもアハーンに戦乱の絶えたことはなく、操兵たちは変わらず戦場を駆けめぐっている。

このアハーン大陸にあって、いまなお語り継がれる数多の操兵にまつわる物語。

その一部を、ここで紹介しよう。

ごうっ、ごうっ、ごうっ。

椅子の下のふいごが、苦しげな音を立てて動いている。

無理もない。

すでに戦いが始まって一刻近くが過ぎている。

切り合った回数は数えきれないほど。

三体に深傷を負わせ、二体の首級をとった。

だが、もう限界だ。

しゅうっ。

右の鉄管の継ぎ目から、白濁した蒸気が音をたてて噴き出した。

悪態をつきながら、ぼろ布を配管の隙間に突っ込むと、そのすぐ隣にある硝子管では、中を満たした赤黒い液体を押し分けるように、大きな気泡がごぼりと音をたてて上っていく。

冷却水が沸騰し、血液が濁りはじめている。

あといくらも動けないことはあきらかだった。

この巨大なからくり人形は、関節に配された筋肉筒なる器官に、血液によく似た赤い液体を流すことで動く。

座席の下のふいごは、この血液を浄化する心肺器という装置の一部で、それが濁っているということは、心肺器の処理が追いついていないということだった。

そして、筋肉筒は動くほど熱を発し、過熱すると動きが鈍っていく。

それを防ぐために全身をめぐっているのが冷却水である。ただの水だが、これが切れると操兵はてきめんに動けなくなる。

機体を休ませることで、血液も冷却水も落ち着くのだが、そんな余裕はありそうになかった。

正面に据えられた硝子板に目を凝らす。

操兵の眼がとらえた光景を映すその板の向こうには、抜剣して立つ機体がひとつ。

丸い鉢状の兜に、なだらかな曲線を描く鎧は、こちらとおなじマルツ・ラゴーシュか。

胸のあたりに描かれた紋章は、敵操兵団をあらわす突き上げられた赤い拳だった。

青い狼の横顔ではないことに落胆を覚えながらも、さらに周囲を見回す。どうやら、この場にいるのは、あの相手とこちらだけらしい。

覚悟とともに、操縦桿を握りなおす。

なんとかしてあれを抜けば、あるいはこの死地を逃れられるかもしれない。

これで最後だ。勝つぞ。

口をついて出そうな弱音を押し殺し、無理やり心を沸き立たせる。

まるでその意をくんだかのように、たったいままで身じろぎすることすら大儀そうだった操兵が、剣を握った右腕を正面に掲げあげた。

時間が引き伸ばされた感覚があるのは、大きさが人の四倍ある操兵を動かしているからだった。

どんな動きでも四倍に増幅されるうえに、機体は人体の何倍もの重さがある。

それが、自分の身体そのままに動くはずもなかった。必然的に、操手と機体の挙動との間には感覚的なずれが出る。

もっとも、このずれこそが、操兵に乗っているという実感を抱かせるものでもあったが。

こちらの構えに呼応して、敵もまた腰を落とし、盾を構えて剣を前に突き出した。

ぴりぴりとした緊張がその場にはりつめる。

耳の奥がきいんと鳴り、同時にあれほどうるさかったふいごの音がうそのように静かになっていく。

いつにない集中力の高まりを感じた。

そこには、おそらく〈仮面〉の後押しもあるはずだった。

操兵は、人間の身体の構造を模して。鍛冶師たちが一から作りあげた鉄のからくり人形である。

その大半が、鍛冶師たちの鍛えた鉄やその他の加工品で形作られていたが、そのなかで他とは明らかに異質な部分があった。

仮面である。

そうとしか呼びようのない部品だった。

その名の通り、操兵の顔にあたる場所に取り付けられるものだった。

これなしでは、操兵はけっして動かない。理屈はまったくわからないが、とにかく顔にはめた瞬間から機体全体に活力が宿り、あたかも一個の生命のように活動を開始するのだ。

操手たちの多くは、この仮面には本物の魂が宿っていると信じていた。

ついいましがた、この機体が剣を掲げて構えをとったのも、仮面に宿る意思が自らそうやって見せたのではないか。

自らを駆る操手をもう一度奮い立たせ、ともどもが生き延びるために。

一瞬の物思いを見透かされたか、先に動いたのは相手だった。

正対する褐色の機体が、気合いとともに前に出た。

それに応え、口から気合いがほとばしり出る。反響で狭い操手槽の中をびりびりと震わせながら、強く足踏桿を踏み込むと同時に、マルツの足が地面を蹴った。

反応に遅れは感じられなかった。踏み込んだ瞬間、周囲の景色が後方に飛んでいく。

座席に全身を押しつけられながらも、操縦桿から手は放さなかった。

がん。

とっさに掲げさせた盾ごしに強い衝撃が襲ってくる。

目だけを動かして見れば、円形をした盾の上半分が、しわの寄ったようにひしゃげていた。

刃の分厚い、鉈のような刃先が食い込んでいる。

かまわず、その勢いのまま体当たりした。

ごりっと背筋の凍るような音が響いて、操手槽の内壁の一部が大きくこちらに向かってゆがんでくる。相手の刃がこの機体の胸もとあたりに突き立ったらしい。

裂け始めた内壁の向こうに鈍く光る刃の影に気づくと、ふたたび足踏桿を踏み込んで左半身を引くように飛びのかせ、右手の剣を相手の肩口に叩きこむ。

あわてたように差し出された中央部のくびれた盾は、十分に勢いの乗ったこちらの一撃で、左腕ごと寸断されていた。

快哉を叫んだのもつかの間、斬られた敵の腕から噴き出した血液が、こちらの視界を赤黒く染める。

そこからは、断片的な記憶しか残っていない。

それぞれ視界と左腕を失った二体のマルツ・ラゴーシュは、距離をとることもできず、互いに組み合ったままで地面を転がることになった。

操兵は寝技をかけ合うようには作られていない。

最初の転倒で肩当てが吹き飛び、腰と膝の外装が外れた。

肘と膝の関節が異音をたてるようになり、明らかに機体の動きが鈍った。

だが、その中に乗り込んでいる人間が、一番ひどいことになった。

身体は座席に固定帯で縛りつけてあったが、そんなものおかまいなしに機体の動きにつれて上下左右に振り回される。

詰め物の入ったぶあつい胴着を着けていなければ、臓腑が弾けていたかもしれない。

両腕と脇腹の骨折だけですんだのは、本当に運がよかったとしか言えなかった。

とにかく、気がつくと二体のマルツは、もつれあうようにして広野のただなかに転がっていた。

相手の機体を押しのけ、起き上がる。ごろりと仰向けになったそれは、岩にでも頭部をぶつけたか兜が大きくひしゃげ、面頬が外れてその下の仮面がのぞいていた。白い素焼きの陶器のような仮面には、縦に大きなひびが走っている。

そのマルツは死んでいた。仮面が割れたということは、つまりそういうことなのだった。

ついいましがた殺し合いを繰り広げた相手をつかの間見下ろしてから、背を向け、その場を離れる。

ひどい戦いだった。操兵の左膝がひどい音をたてている。果たして、味方の陣営にたどり着けるだろうか。

なにはともあれ、今日も生き延びることができた。戻れば、がたのきた機体にも手を入れてもらえるだろう。なんとかそこまでがんばってくれ。

そう思ったとたん、操兵のたてる異音が小さくなったような気がした。足取りも、ほんのわずか軽くなったように感じる。

伝わってくる沸き立つような感覚は、やはり操兵のそれなのだろうか。

だがいまは、それよりも思う存分眠りたかった。おそらくそれは、この機体も同じ気持ちだろう。

そう思った。

《マルツ・ラゴーシュ》

西方暦6~9世紀にかけてもっとも多く普及した狩猟機*1。

鍛冶組合が製作する八十八の原型機*2のひとつである。

多くの国家で主力の操兵として使用されたほか、一般にも多く流出して市井の操兵乗りも使う機体となった。

独特の流線型の鎧が特徴的だが、外装を交換した機体も少なくなく、見た目だけで判断のつかないものもあったようだ。

狩猟機としては安価な部類(ただし、当時操兵は公式には金銭での売買は不可能だった。操兵の作り手である鍛冶組合は、国家との取引しか行なっておらず、代価は操兵の素材となる特殊な物品との引き換えだったという)に属し、また扱いやすかったことがこの機体の普及につながったと思われる。

操兵としては平均的なものではあるが、工業製品的な大量生産品とは異なり、1機単位で手工業的に製作されるため、機体によっては高い能力を持つものもある。

基本的に操兵は、ほぼすべてが鍛冶師の手作業で作られるため機体ごとのばらつきが常に存在するが、大量に作られたマルツ・ラゴーシュでは飛び抜けて高い能力を持つものが何体か確認されているようである。

*1操兵の中でも人間に近い形状をした高級機。

*2原型機とは操兵の基本型とされる機体のことで、鍛冶組合製の操兵は、どんなに特別な機体であっても原型機をもとにしたものになっている。

著:日下部匡俊

イラスト:武半慎吾

原型製作:大輪正和(MO-CRAFT)

CG加工:伸童舎

©︎2020 shindosha 聖刻PROJECT