このお話は、『剣の聖刻年代記』1〜10巻で書かれたデイル・フスリマクスティスの物語を下敷きにしたものです。

このため、説明不足の描写もあるかもしれません。もし、デイル・フスリマクスティス編の詳細をご希望の方は、マンガ図書館zで無料公開されておりますので、ご一読いただければさいわいです。

なお、操兵に関する描写については、公開中の『操兵名鑑』、特にマルツ・ラゴーシュのエピソードをご覧いただければ、大体のところは書かれていると思います。

その日、デイル・フスリマクスティスは、シャルクとの国境近くにいた。

カレグ・カーナ市の巡察隊を護衛するためだった。

昨今、国境付近で正体不明の操兵の目撃が相次いでいる。

具体的な被害の報せはまだなかったが、どこのものともしれぬ操兵が近くを徘徊しているというだけで、十分に警戒する理由になった。

操兵持ちのデイルに話が回ってきたのは、それが理由だった。

実入りのいい仕事ではない。

もし、その操兵と戦うはめになったら、修理費だけで足が出るだろう。

その程度の報酬だ。

さすがに断ることも検討したが、なにぶん市長直々の頼みである。

ここで拒否すれば、のちのち街にも居にくくなるかもしれない。

カレグ・カーナは、デイルのような山師稼業の人間には暮らしやすい場所だった。

お尋ね者の賞金首を捕まえたり、人跡未踏の地に眠る古代の財宝を持ち帰ることで活計を立てているような浮き草暮らしには、シャルクやダングス、いや、そうした人間に比較的寛容と言われるデンの空気ですら、息苦しく感じられた。

黙っていれば誰も構ってこない——言い換えれば、弱った人間は見殺しにされかねない——カレグ・カーナは、デイルのような人間にとって、他にかわりのない居心地がいい場所なのだった。

とはいえ、デイルはこの仕事を引き受けたことを心の底から後悔しつつあった。

件の操兵に出会ったわけではない。

だが、操兵の残骸が、街道の脇にある茂みの奥に隠されていたとなれば話は別だった。

それはつい最近破壊されたばかりのように見えた。

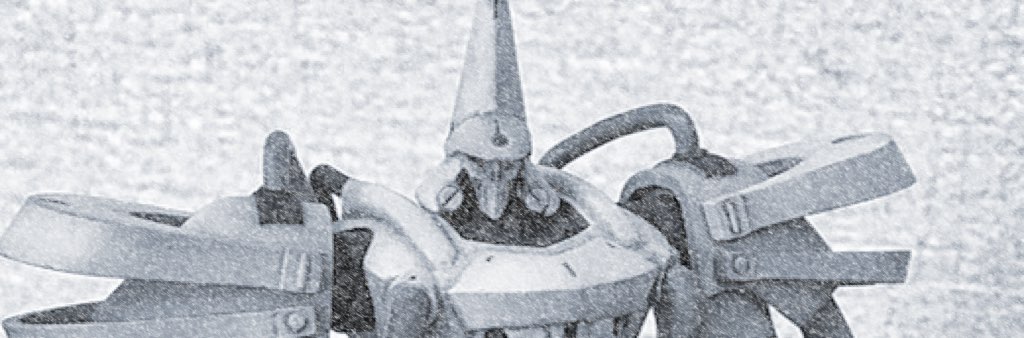

見知らぬ機種だった。

ただ、間違いないのは、それが狩猟機と呼ばれる高級機だということだった。

大きくへこんだ頭部が、倒れた機体の肩の間から斜めになって生えている。

さして剣の腕のある方ではなかったが、そのデイルにもはっきりと、操兵に残された太刀筋の見事さがわかった。

正面から心肺器を一撃で仕留めている。

しかも、その直上の操手槽も同時に破壊していた。

操兵は心肺器を破壊すれば動けなくなる。相手を無力化するためだけなら、それで十分だった。

それを念のいったことに、突き入れた剣を跳ね上げ、操手槽を縦に切り裂いている。

裂け目の向こうに操手の姿はなかったが、中にへばりついている赤黒いなにかをことさら注視する気にはならなかった。

おそらく、この操兵を襲った相手は、自らの姿を目にした人間を生かしておく気がなかったのだろう。

それがなにを意味するか。

この機体をこんな姿にした相手こそ、例の正体不明の操兵にちがいなかった。

身をやつして行動している以上、目撃者はできるだけ排除しておきたいはずだ。

まして操兵を駆る人間は、他の機体の特徴に関して特に記憶力がよくなる傾向にある。

もし、これをやった相手に出会ったら……デイルの操るアー・ハークスなど、ひとたまりもないだろう。

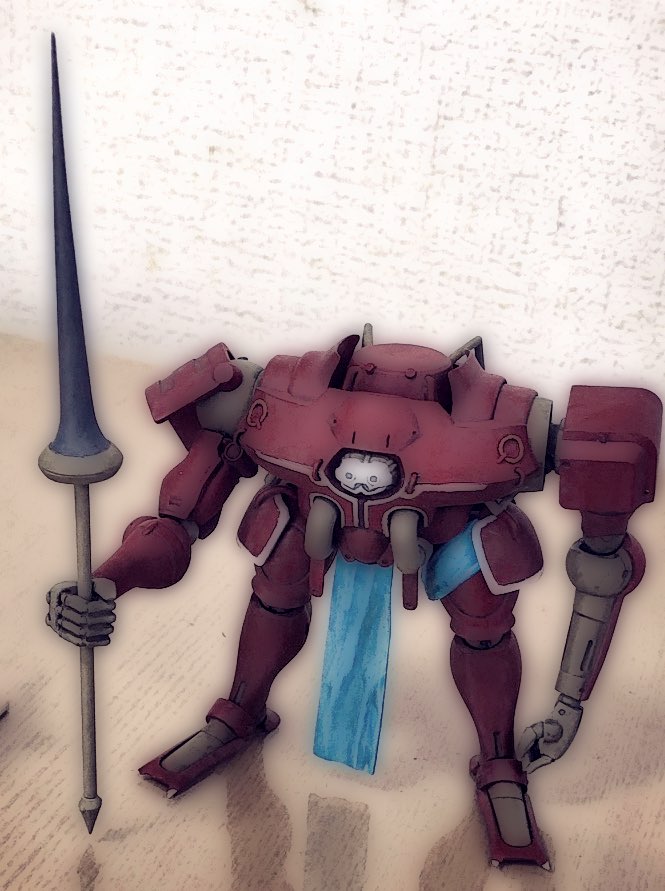

アー・ハークスは従兵機である。いわば操兵のなかでも安物の部類に入る。

なみの従兵機には負けない自信はあるが、狩猟機に正面から挑んでも勝ち目はない。

そのことに例外はなかった。

まして、目の前でがらくたと化している機体は、狩猟機としてもそこそこのものに見える。

操兵には、自然に備わる風格のようなものがある。どんなに美しい細工で機体を覆い、名工の打った剣を佩こうとも、力のないものはそうとわかるものだ。

逆に、どんなに質素な外見であろうとも、歴戦の兵(つわもの)には相応の雰囲気がある。

目の前の機体は、どちらかといえば後者に属するものだった。

それを、ほれぼれするほどの見事さで斬り伏せているのだ。かりに不意を打ったのだとしても。

操手の力量、それに負けない機体の能力。どう考えても、従兵機にすぎないアー・ハークスのかなう相手ではなかった。

しばらくして、残骸の調査は十分と考えたのか、騎兵団の団長が出発の合図をよこした。

気が進まなかったが、契約は契約だった。

いや、もしこれが想像した通りの相手の仕業なら、借金を踏み倒してでも逃げるべきかもしれない。命あっての物種なのだから。

とはいえ、アー・ハークスは従兵機だが、感応石も積んでいる。二百リート(一リートは約四メートル)先から狩猟機を感知できるから、なにかあってもどうにかなるはずだ。

それに、これほどの力量を持った操兵とその乗り手を見てみたい。その気持ちがないかといえば、うそになった。

やがて、一行はシャルクとの国境付近に達した。

カレビアの紋章が描かれた杭が、国境沿いに打ち込まれているのが見える。そのむこう、緩衝地帯として幅十五リートの草地で隔てられた先に、シャルクの国境線があった。

ここから先は、進路を西に変え、しばらく国境沿いを進むことになる。

国境とはいいながら、周囲の景色はのどかなものだった。

ゆるやかな丘陵地が続くそのあたりでは、見通しをよくするために周辺の森林は伐採され、整備された牧草地になっている。

いつもは羊や牛たちが草を食んでいる姿が見えるはずだったが、今日はどういうわけか姿が見えなかった。

違和感があった。

デイルはアー・ハークスの足を止め、膝の間に据えられている球形の黒曜石の上に目を落とした。

表面に薄く光っているのはアー・ハークス自身を示すものだった。それ以外にはなにも映ってはいない。

気にしすぎかと顔をあげ、ふたたびアー・ハークスを進ませようと足踏桿を踏み込む。

反応がなかった。心肺器は動いているものの、歩きだしに応じて高まる気配を見せず、実際機体も静止したままである。

先行していた巡察隊の人間が、こちらを振り返って手を振るのが見えた。進めと促しているのだが、いくら操作してもアー・ハークスはびくともしなかった。

拡声器越しに機体の不調を告げ、目の前にある映像盤の下に手をつっこんで、把手をつかんで持ち上げる。

複雑に入り組んだ配管と骨材の向こうに、入り組んだ金属板で覆われた半円形の塊が見えた。

アー・ハークスの〈仮面〉である。

仮面は操兵の力の源だった。これを機体の「顔」にあたる部分にあてることではじめて操兵が動きだすのだが、アー・ハークスのそれは、なぜか他の操兵にくらべてひどくもってまわった構造になっていた。

そもそも他の操兵の仮面は、本体が見えないほど金属板で覆われているということはなかった。そんなことをすれば、操兵は本来の力を発揮できなくなるらしい。

アー・ハークスを見た鍛冶師も、そう言って首をひねっていたほどだ。

そのせいか、この機体はときどき予想もしない動きをすることがある。

こんなふうに突然動かなくなったり、操作してもいないのに勝手に動きだしたりというように。

デイルは身を乗り出して、仮面の位置を確かめようとした。以前、操兵鍛冶師に仮面のずれが原因かもしれないという話を聞いていたからだ。

言われてみれば、このところ金欠でろくに整備も受けさせていない。どんな不具合が起きても不思議ではない状態だと言われれば、その通りだった。

固定帯が邪魔になって、デイルは腰を浮かせたところから前に行くことができなかった。

低くいらだたしげにうなってから、固定帯の金具に手をのばす。

とたん襲った衝撃に、デイルは固定帯に引っ張られ、固い座席に思い切り背中を打ちつけた。苦痛に顔をしかめ、引き下ろした映像盤の向こうに目をこらす。

前方の視界は、もうもうたる粉塵にすっかり霞んでいた。

なにが起きたのか。ばらばらと音をたてて、土くれや牧草が降っているのが見える。

どうやら、緩衝地帯がわの地面が大きくえぐれているように見えた。

なにが起きたのか、地面が大きく吹き飛んだらしい。それに巻き込まれたか、先行していた巡察隊の人間が、乗っていた馬と折り重なるように倒れている。

頭上の艙口に手をかけ、身を乗り出して外の状況を確かめようとして、デイルははたと動きを止めた。

薄れゆく土煙の向こうに、なにか小山のような大きな影が見えた。ついいましがたまで、なかったはずのものだった。

デイルは急いで膝の間の感応石に目を落とした。

だが、感応石の上に、やはりアー・ハークス以外の光は灯っていなかった。

ひどく違和感があった。なるほど、あれは岩かなにかが光の加減で大きく見えているだけとしよう。

では、地面を吹き飛ばしたのは何者だ?

妖術使いの中には、爆発を引き起こす者もいるというが、感応石には妖術も反応する。

もちろん、生身の人間にこんなことが可能なわけがない。

そのときだった。ゆっくりと薄れつつあるもやの向こうで、影が動いた。

脚部を脱力させ、機体を大きく沈み込ませたのは、ほとんど直感によるものだった。

次の瞬間、感応石に刺すような光点が浮かんだ。一呼吸遅れて、操手漕の中にごうっと風を切り裂く音とともに、艙口の上っ面を削るごりっという衝撃が轟いた。

間違いない。

この機体は、どうやってか感応石の目から逃れる術を持っているのだ。完全に存在を隠すことはできないようだったが、攻撃される直前に気づいても、できることは限られていた。

くそっと叫びざま、デイルは足踏桿を叩きつけるように踏みつけ、操縦桿を全力で前に倒した。

いつものアー・ハークスからは信じられない速度で、朱色の従兵機は地面を蹴り、右肩を突き出して前に飛び出した。

剣を振り抜いた格好だったその操兵は、土煙を切り裂いて飛び出してきた従兵機の体当たりを受け、平衡を崩して一歩、二歩とあとずさる。

デイルはそのままアー・ハークスの槍を振り回し、目の前の操兵にたたきつけた。

勝ち目があると考えたからではない。目的は相手の注意をこちらにひきつけることだった。そのための時間を稼ぐことができれば、倒れていた人間は後方の仲間たちが救助するだろう。

もちろん、この隙に逃げ出すことも可能だったかもしれない。けれども、デイルにその選択はなかった。

南の果てでごろつき同然の暮らしを送っていても、高潔なる騎士ガ・デン・ナーグに育てられた人間としての矜持を失ったつもりはない。

アー・ハークスの放った槍の一撃は、相手の頭部に命中する寸前、持ち上げた左腕に受け止められていた。。

狙い通り当たっていれば、いかにこの操兵といえどもただではすまなかっただろう。だが、掲げた腕で打撃の大半を逃がされ、逆に引き込まれる格好になって、アー・ハークスは前のめりにたたらを踏んでいた。

尖った三角帽のような兜が目を引く灰色の狩猟機だった。すくなくともデイルの知るかぎり、こんな機体は見たことがない。

だが同時に、デイルはその姿に既視感があった。

アー・ハークスを真正面から見返すその機体が、にやりと笑ったように見えた。

右腕に握られた剣が、ゆっくりと大きく引かれていく。

デイルは、その場からなんとか機体を引かせようとしたが、平衡を崩した状態では、余分に数呼吸分の時間が必要だった。

そして、その遅れは致命的なものだった。

デイルは、映像盤のむこうから迫ってくる剣の切先を見ていることしかできなかった。

と、突然、視界が真っ白に染まる。同時に、機体の右側から金属の削れるごりっという音と衝撃が響いてきた。

ようやくアー・ハークスが後方に飛びすさる。距離をとって尖り帽子を見やると、全身をもうもうたる白煙につつまれ、戸惑うように腕を持ち上げる姿があった。

白粉弾だった。

油分を含んだ白粉を、球状に固めて弾体にしたものだ。命中すればばらばらになって白粉をまき散らし、一度付着すれば、ぬぐった程度ではきれいには取れない。

操兵の目をふさげば――それが狙いなのだが――その能力を大きく減ずることになる。そういう武器だった。

撃ったのは、後方にいた巡察隊の面々だった。弩弓を掲げ、アー・ハークスの脇を馬で駆け抜けていく。

そうして、鞍に引っかけてあった長縄を取り上げ、端をつかんだまま近くの仲間に投げて互いの間に縄を渡す。縄はつぎつぎと渡され、全部で十本近くになった。

近くを通り抜けざま、尖り帽子の脚に絡みつかせるつもりらしい。

尖り帽子は本当に混乱しているようだった。ふらふらと不安定に機体を揺るがせ、方向がわからないかのように腕を前に突き出している。

それでいけると確信したのだろう。巡察隊の面々は、左右に距離をとりながら、駒脚を速めようとしていた。

突然、感応石の上の輝きが増した。

デイルは警告の叫びを上げた。だが、それに気づいて逃げることのできた人間はほとんどいなかった。

尖り帽子の狩猟機は、くぐもった笑い声とともにぶんと腕を払った。とたん、宙をただよう白粉は引きちぎられるように飛び散り、そのむこうから、剣を抱え上げるように左肩に乗せ、腰を落とした姿があらわれる。

巡察隊の馬が、驚きに竿立ちになった。

尖り帽子は剣を両手で握って、大きく鋭い動きで地面にむかって振り下ろす。間髪いれず、どん、と地の底から突き上げるような衝撃とともに、文字通り地面が爆発した。

縄をつかんでいた巡察隊の男たちは、馬ごと空中に放り出され、そのままたちこめる土砂のむこうに消えた。

巻きあげた土煙のむこうから、尖り帽子が進み出る。

その視線にまっすぐ見下ろされ、気圧されたようにアー・ハークスが一歩、二歩と退がった。歯を食いしばり、踏みつけた足踏桿でなんとか踏みとどまらせながら、デイルは必死で考えをめぐらせた。

あれだけの技を使う相手に、万にひとつも勝ち目はないだろう。

かりにあの操兵の目をふさぎ、足もとを絡めとっていたとしても、アー・ハークスの鈍重な攻撃など通用しないにちがいない。

だが。

だがそれでも、退くわけにはいかない。

あの機体に背をむけて逃げ出せば、失ってはいけないなにかを失ってしまう。

どうしてそう感じるのか、デイル自身にもわからなかった。

わからなかったが、内なる声の叫びに従うことが、いまこのとき一番正しいように思われた。

デイルは気息を整え、下腹に力をためて操縦桿を握りしめた。

それに応じてアー・ハークスは腰を落とし、長槍を右脇に構えた。不安定だった機体がぴたりと静止し、尖り帽子を映像盤の中央にとらえる。

デイルはアー・ハークスにむかってひとつうなずくと、ゆっくりと足踏桿を踏み込んだ。

心肺器がうなりをあげ、脚部が地を蹴る感覚がつたわってくる。

かつてないほどに敏捷な動きだった。

これならば、いけるかもしれない。

デイルは口もとを歪め、不敵に笑った。

それに対して尖り帽子は、あざ笑うかのように剣を掲げ、無造作に振り下ろしてきた。

速い。アー・ハークスの動きなど、あの狩猟機のそれにくらべればのろまもいいところだった。

そして、それこそがデイルのつけ目だった。

相手の振るった剣の鋒が届くかに思えたそのとき、デイルはアー・ハークスに槍の穂先を下げさせた。下がった穂先は地面に深く食い込んで、大きく折れ曲がりながらも突進の方向をねじ曲げる。

尖り帽子からすれば、アー・ハークスの姿が突然消えたように見えただろう。

デイルは、空中に放り出されそうになる機体を必死で押さえ込み、なんとか着地させながら同時に尖り帽子に向き直らせた。

アー・ハークスの全体がぎしぎし音を立てたが、構わず突進する。

手の中にすでに槍はなかった。手放さなければ地面に叩きつけられていたからだった。

しかも、両手を支点にして空中で無理やり姿勢を変えたせいで、アー・ハークスの指は大きくねじ曲がり、何本かは途中から欠落していた。

もはや武器を握れない両手を、デイルは勢いをつけて大きく振り回した。

強い衝撃があって、右腕が砕け散るのが見えた。

尖り帽子がかざした剣で右腕を受け止めていたのだ。だが、一瞬遅れて叩きつけられた左腕をかわすことはできなかった。

脇腹に棍棒のような打撃をもろに受け、灰色の狩猟機はたまらず片膝をついた。

そこまでだった。

さらに体当たりを加えようと足踏桿を踏みこんだデイルは、しかし、アー・ハークスがまったく反応しないことに気づいた。操縦桿にも手ごたえはなく、心肺器もしだいに音を鈍らせていく。

視界がかすみ始めた映像盤の向こうで、灰色の影がゆっくりと立ち上がるのがわかった。

デイルは悔しげに顔を歪め、敵をにらみつけた。

その時だった。感応石の上に、いっせいに明るい光点がいくつもあらわれた。方向は例の国境の杭の向こう。球体の上を移動する速度からみて、全力で疾走しているらしい。

ほどなく、いくつもの重量物が地面を踏みしめる騒音とともに、蒸気をまとった巨人武者たちが何体も姿をあらわした。

シャルクの操兵だった。名をヴァ・ガール。南部地方最強を謳われる機体である。当然、それを駆る操手たちも中途半端な腕ではない。それが五体。

デイルがふたたび視線を戻すと、例の尖り帽子は、小さな丘のむこうに身を躍らせるのが見えた。いかな達人でも、あの数の精鋭狩猟機にはかなわないと踏んだのだろう。

不意に途切れた緊張に、デイルは脱力して座席の上に身を深く沈み込ませていた。蝋のように真っ白の顔には引きつった笑いが浮かび、操縦桿を握る手は自力で放すことができなかった。

単なる護衛にすぎないデイルには、それ以上の面倒ごとはなかった。

姿をあらわしたシャルクの騎士たちは、彼らもまたあの灰色の操兵を追っていたと生き残りの騎兵たちに告げると、それ以上何も言わずにその場を立ち去っていった。

厳密に言えば、彼らの行為は明らかな国境侵犯なのだが、それを指摘できる気力は現場の人間に残ってはいなかった。

なにより、彼らは命の恩人だった。その気なら、証拠隠滅のためにデイルたちを抹殺することも可能だったのだ。

そう思えば、余計なことを口にしてことを荒立てる必要もなかったわけだが。