アハーンなる世界がある。

力と魔道の支配するその地に、古より伝えられる武具があった。

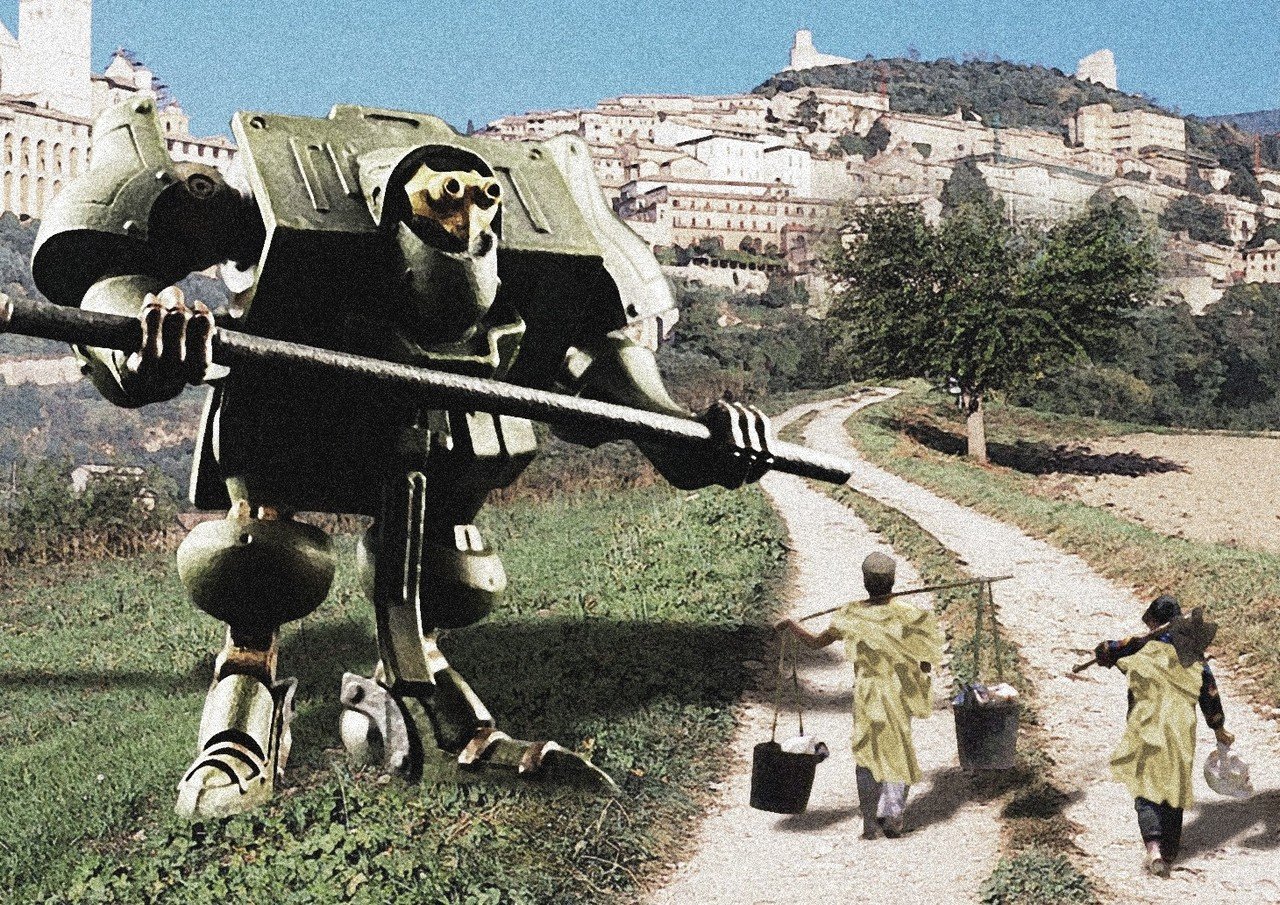

その名を〈操兵(リュード)〉。

操手たる人間をその裡に乗せ、千人力ともいわれる膂力を発する鉄の巨人である。

時の王たちはこぞって操兵を手に入れ、強大なる鉄の軍勢を作り上げた。

ゆえに、幾百、幾千の歳月を経てもアハーンに戦乱の絶えたことはなく、操兵たちは変わらず戦場を駆けめぐっている。

このアハーン大陸にあって、いまなお語り継がれる数多の操兵にまつわる物語。

その一部を、ここで紹介しよう。

物心ついたころからこの工房の記憶しかない。

がちん、がちんと響きわたる、赤熱する鉄を叩く音。鍛え上げられた骨材が組み上げられる割れ鐘のような騒音と、それに負けない大音量で叫びかわす鍛冶職人たちのどら声が、覚えている一番古い音だった。

ここでなにが作られているのかといえば、それはもちろん操兵だった。

操兵とは、ありていにいえば「鉄でできた巨大な人形」だった。

もちろんただの人形ではない。中に人が乗り込み、操縦桿や足踏桿を動かして操れば、まるで生きているかのように動く。

その膂力は、数百人に囲まれても蹴散らして進むことができるほどであるという。

ただの徒弟にすぎない身にすれば、そんなところを目にする機会もなかったが。

腕利きとなれば、騎士たちと対等の立場で操兵を直して回る従軍鍛冶師として戦場に同行することもあるが、もちろんそんなこと見習いの身には望むべくもなかった。

それでも、忍耐強く仕事を続けているといいこともある。

ある日呼ばれて親方のところへ行くと、研磨職人の下につくように指示された。

工房でも名人と呼ばれる職人のひとりである。それに弟子入りとなれば、見込みがあると言ってもらえたようなものだった。

作業場を移って、最初の仕事はガレ・メネアスの仕上げだった。

ガレ・メネアスは、いわゆる従兵機である。操兵のなかでも下級の部類に属する機体だ。

狩猟機と呼ばれる高級機は、装飾過多な板金鎧の類を着込んだ人間を想像してみればいい。もちろん、鎧の下にあるのは生身の肉体ではなく、鉄で作られた骨格と機体を動かすための機構だから、人間にはありえない体形のものも多いが。

一方従兵機となると、わかりやすく大きな鉄のからくり人形といった形状をしている。

一番の特徴は、頭のあるべきところになにもないということだろう。従兵機のような下級機には、複雑な頭部はあるだけ無駄ということらしい。操兵にはかならず取り付けられている〈仮面〉は、従兵機では胸にあたる部分につくことになった。

おかげで、従兵機はひと目でそれとわかる独特の外見を手に入れることになった。

手足は普通についているが、形状については製作の簡易さや保守性のよさが重視され、腕は異様に長く、脚部は逆に安定性を見込んで短く太くなる傾向にあった。

胴体は多くが角ばった箱のような形で、頑丈さと作りやすさが最優先されている。

さらに、このガレ・メネアスにいたっては、背中を守る鎧の類がいっさい存在しなかった。胴体を形作っているのは、折り曲げられた巨大な一枚の鉄の板だけだった。

確かに、正面から敵を迎え撃つにはなんとかなるかもしれないが、ほんの少し背後に回り込まれて、操手を弓矢で狙われるだけで致命的だった。

それでもこの機体が、数世紀前から延々と使われてきたのにはもちろん理由がある。

作るのにも、保守や整備をするにも、簡単で手間がかからないのだ。機体製作にかかる費用が、操兵のなかでもきわだって安上がりであるという点も大きかった。

背面は弱点だが、広々とした操手槽があるため、ここに多くの兵が乗って弩弓などの飛び道具を使っているということだった。

もともと従兵機は、狩猟機のように他の操兵と格闘するように作られてはいない。

小回りがきかないし、手先が不器用だからだ。

せいぜいが長柄の武器を持って、振り回すのが関の山。乱戦では使えないから、荷駄隊などの護衛やそれ自身が荷物を運ぶ役目に使われることが多い。

仕上げを任された部品を渡し、それが組みつけられていくのをながめていると、不意に親方から声がかかった。

動きを見たいから、組み上がった機体に乗って動かせと。

操兵に乗るには、ある種の才能がいる。

才能のない人間が乗ると、反応がなかったり、ひどい場合は拒絶されて失神したり、精神にひどい傷を負わされたりすることがある。

親方は鍛冶師としての腕前は高いが、その種の才能に恵まれていなかった。そのため、こういうときはだいたいこちらにお鉢が回ってくる。

座席につき、すぐ前にある隙間から把手を押し上げて〈仮面〉を定位置にはめる。

とたん、がつん、ときた。

ガレ・メネアスは、操兵のなかでも比較的おとなしい部類にはいるはずだったが、もちろん個体差がある。この機体にあてがわれた仮面は、かなりあらっぽい気性だったらしい。

頭の中から金槌で殴られたような苦痛に顔をしかめながら、腹の底に力をため、すぐそばに感じられる気配にむかって心のなかで一喝する。

しょせんは従兵機の仮面だった。あれほど猛々しかった勢いが、急速にしぼんでいくのがわかる。

いったん落ち着かせることができれば、あとはどうにでもできた。上級の狩猟機ならばこうはいかないところだが。

具体的な動きと方向を意識しながら操縦桿を倒し、足踏桿を踏み込む。荷車に乗った状態で馬数頭を使ってようやく動かせるかという操兵の巨体が、ゆっくりとだが前に進み始めた。

建屋の薄暗い空間を抜け、外に出る。雲ひとつない青空がまぶしかった。

外は資材置き場を兼ねた広場になっている。いまはほとんど物がなく、かなりの広さがあった。

その広場の中央に、黒く塗られた見知らぬ操兵が立っていた。

新しい型の機体が作られることは珍しくなかったが、こうやって目立つ場所に引き出されていることはめったになかった。新しい機体は、たいていどこかの国の機密に関わっているからだ。

それにしても奇妙な形の機体だった。頭がついているから狩猟機なのだろうが、そのわりには手足が長いし、ずんぐりとしている。

機体の足をとめ、映像盤ごしにぼんやりとその操兵を見ていると、親方のあわてた声が聞こえてきた。

それを止めろ、と。

声と同時に、目の前の操兵が動きだした。長い腕をふりかざし、広場の石畳を踏み砕きながらこちらにむかって駆けてくる。

再び親方が叫ぶ。

壊してもかまわん。

とっさに周囲を見回し、作業用の鈎手のついた長い金棒に気がついた。まわりを囲われていないぶん、見渡しがいいのがこの機体の数少ない長所だった。

長い腕をのばして金棒の端をつかみ、引き寄せる。大きさは違うが、人間用を鋳型を崩して中身を取り出すのに使ったことがあったから、おなじ要領で扱ってみる。

思わず舌打ちしてしまった。

ガレ・メネアスはあまりに不器用で、のろまだった。

まず、ひと息に物をつかめない。生身のつもりでにぎろうとしても、するりと手から取り落としてしまう。

それを防ぐために左手を添えようとするが、それにもひと苦労する。移動させた手の位置が、ときどきでばらばらだった。

それは微妙な差ではあったが、なにかを持つという行為においては、労力を何倍、いや何十倍にも増幅した。

何度か動かしているときに感じていたことだったものの、こういう急を要する事態では、想像以上に厄介だった。

三度目に金棒の端をつかみそこなったところで、いらだちに声を荒げながら、思わず足を出して棒の端を踏みつけた。とたん、めきりと音が聞こえ、踏みつけた端が地面に食い込み、先端部が大きく跳ね上がったではないか。

抱きつくようにして棒を抱えると、慎重に両手を使って握ろうとする。そこへ、距離を詰めてきた例の黒塗りの操兵が、先端に手甲のついた長い腕を突き出してきた。

よくも気絶しなかったものだった。

真正面から手甲を叩きつけられ、ガレ・メネアスは仰向けにひっくり返った。固定帯をしていなければ、放り出されて地面に叩きつけられていただろう。

しゅうっと音をたてて、機体のあちこちから蒸気が噴き出す。仮面の近くを殴られた衝撃で、機体が一時的にまひしたらしい。

本来なら前方の光景を映す映像盤は、灰色に曇ってしまいなにも見えない。操縦桿や足踏桿を動かしてみても、手ごたえがまるでなかった。

それが幸運した。

黒い操兵は、この機体が完全に死んだと思いこんだらしい。こちらを一瞥もせず、他の操兵はいないかと周囲をうかがっているようすだった。

だが、このガレ・メネアスは壊れてなどいなかった。一時的に「気を失っている」のは、殴られた衝撃で仮面がずれているからだった。

映像盤の脇にあるのぞき穴に無理やり手を突っ込んで、ずれて曲がった仮面の端に手をかけ、力をこめて押しやる。すると、がちりと音が響いて、仮面が本来の場所におさまった。

思わず快哉の声が口をつく。

他の高級な機体ではこうはいかない。あんな一撃を仮面まわりに食らったら、仮面は無事でも基部が壊れて機体に固定できなくなってしまう。

すべては構造の単純さのおかげだった。多少曲がろうが割れようが、仮面が無事ならはめなおせば動ける状態に復帰する。この動きの鈍さも、精度の低さも、この利点と引き換えだと考えれば――いやまあ、四世紀ばかり使い続けられてきたのはだてではないということだろう。

わずかに遅れて、操縦桿に手ごたえが戻る。止まっていた心肺器がごうっと音をたてて動き出し、血液の循環とともに操手槽に熱気がもどってきた。

握ったままの金棒の端を意識しながら、操縦桿を操作する。力をとりもどしたガレ・メネアスの腕がうなりをあげ、さらに遠心力の加わった鈎手が、黒い操兵の足もとにがっちり音をたてて食い込んだ。

油断していたその機体は、突然足をすくわれ、受け身をとることもできずに転倒した。その衝撃はすさまじく、あれだけしっかりと鍛えているはずの肩当てや胸当てが砕けてばらばらになったほどだった。

黒い操兵は、あっという間に運び去られてしまった。せめて、細部の細工や仕上げくらいは見ておきたかったのだが。

そして、そんなことを考えさせまいとでもするように、乗っていたガレ・メネアスの組み直しと、それにまつわる細々とした大量の作業が待っていたのである。

《ガレ・メネアス》

西方暦5世紀半ばに登場し、以来現在(9世紀)にいたるまで全西方で使われてきた従兵機である。

構造は操兵の中でも非常に単純な部類に属する。ただし、後世に一度に大量生産するために作られたものとは異なり、あくまで鍛冶工の経験と技能に頼った手工業的生産によるものであるため、制作には相応の人手と時間がかかる。

それでも他の機体に比べれば安価であり、また非常に扱いやすく、故障も少なかったために、長い年月の間使われ続けることになった。

性能的にはお世辞にも高いものではなく、その分素直で扱いやすいとも言える。このため、後の量産従兵機(ただし工業技術的な量産ではなく、手順や部品の整理によって効率化を図ったもの。組み上げは相変わらず職人頼りだった)が登場するまでは、雑兵が乗って装備や糧食、資材などを運搬したり、数を揃えて集団で戦うために使用されていた。

*操兵の中でも頭部を持たない簡易的な機種。

著:日下部匡俊

原型製作:R-Grey

CG加工:伸童舎

©︎2020 shindosha 聖刻PROJECT