アハーンなる世界がある。

力と魔道の支配するその地に、古より伝えられる武具があった。

その名を〈操兵(リュード)〉。

操手たる人間をその裡に乗せ、千人力ともいわれる膂力を発する鉄の巨人である。

時の王たちはこぞって操兵を手に入れ、強大なる鉄の軍勢を作り上げた。

ゆえに、幾百、幾千の歳月を経てもアハーンに戦乱の絶えたことはなく、操兵たちは変わらず戦場を駆けめぐっている。

このアハーン大陸にあって、いまなお語り継がれる数多の操兵にまつわる物語。

その一部を、ここで紹介しよう。

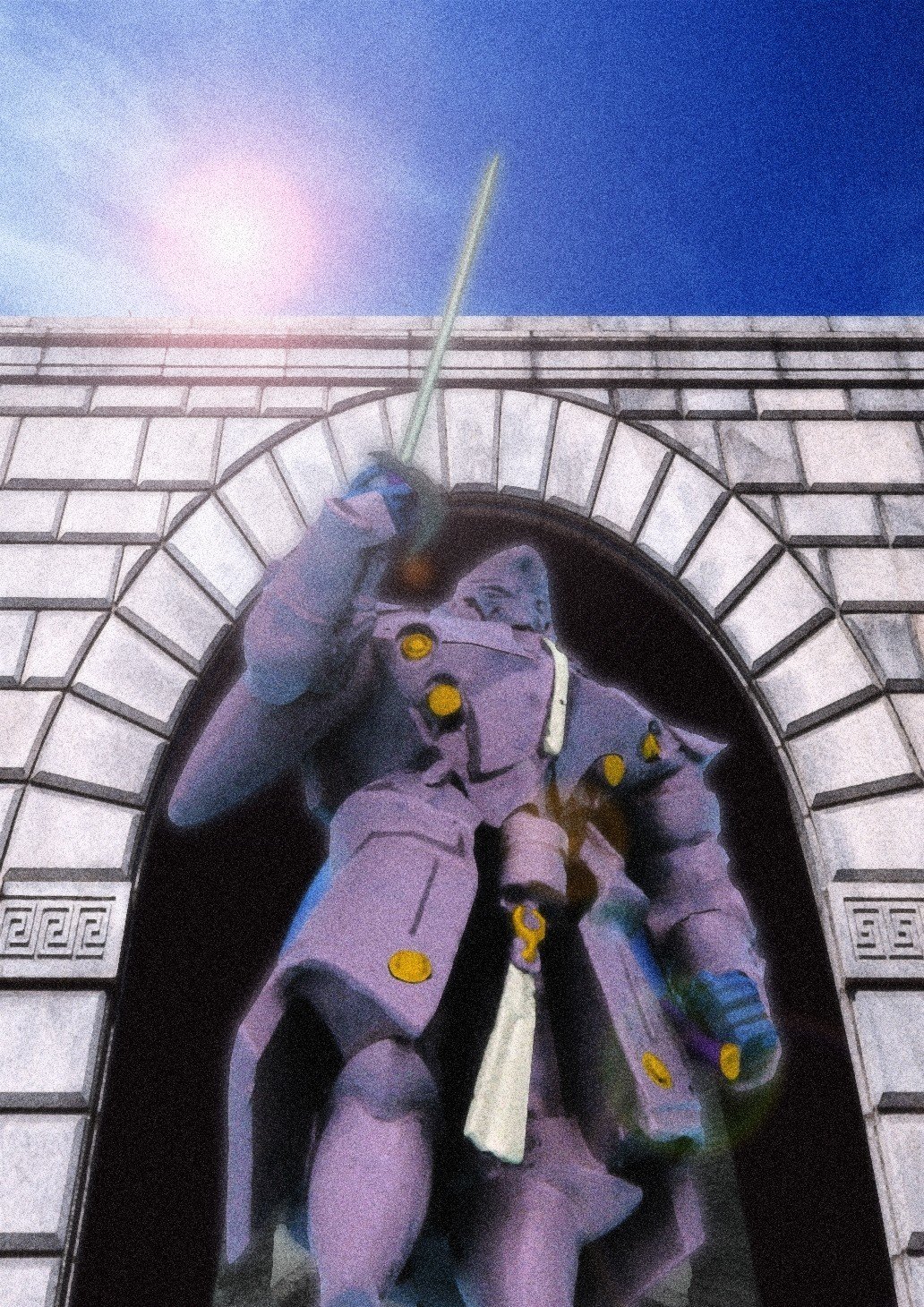

エルセ・ビファジールは上等な操兵だ。

まず、仮面の格がちがう。

一般的な機体に使われるものより、明らかに品質がいい。

仮面の質について言葉で説明するのは難しいが、実物を見れば明らかだ。

その名のとおり、仮面は人の顔にあてるあれそのものの形をしている。人間用と異なるのは、その大きさだけだった。

その裏には、光を放つ貴石が方形に配されている。縦に八、横に八で計六十と四。

仮面と呼ばれるものは、どれもおなじようにこうした石がはめられているが、石の大きさ、輝きの具合はそれぞれに異なる。

エルセの仮面は、いままで見たなかでも一級品に近かった。

当然、そうした仮面をあてられた操兵は強い。

操兵は仮面によって決定的な力の差が生まれるのだ。

このエルセ・ビファジールの場合、それは動きにあらわれていた。

人間の身体感覚からすれば、どれほどの操兵でも鈍重に感じるものだ。

それは、操兵の大きさが、おおむね人間の四倍であるという点からもわかるだろう。

四倍の大きさをもつ鉄の巨体だ。生身の感覚とおなじように動けると考える方が無理がある。

操手は、そうした間延びしがちな動きの感覚に慣れているものだが、この機体では少々勝手が違った。

明らかに反応が速いのである。

これほどの仮面を持つ機体にしては、守りは脆弱ともいえるし、力も格下の機体とそう変わらない。

だが、「これ」は速かった。ほかの短所を補ってあまりあるほどに。

逆に納得がいった。

エルセ・ビファジールを好んで選ぶ操手は、そう多くなかったからである。

反応がいいからといって、それは動かしやすいこととおなじではなかった。

感覚的には、操作したと思うより先に動いているというところだろうか。

これはけっして好ましいことではない。

通常の操兵の挙動に慣れているほど、この機体の反応には戸惑うことになる。

通常ならひと呼吸遅れて動き始めるところが、操作の直後——いや、意識した瞬間にくるといえばわかるだろうか。

いや、考えた通りに動くのならまだいい。

操兵の操縦はひと筋縄ではいかない。極端な話、未熟な操手が右足を踏み出すつもりで足踏桿を踏んでも、左足が前に出ることさえあるほどだ。

そのあたりは仮面の性質にもよるのだが、上等な仮面ほどひねくれる傾向が強い。

いや、このエルセがそこまでたちが悪いというわけではない。

問題はその速さにあった。

操兵の余計な挙動は、その動きが完了する前に操手が細かく修正を加えながら抑え込むのが普通だった。熟練の操手ほど、そうした微調整を無意識でおこなっている。

エルセには、その修正のための余裕がほとんどないのだ。

当然のように、多くの操手にとってこの機体はひどく扱いにくいものとなった。

動きを修正する前に剣を振り切ってしまうから、そのままではまず狙った通りに当たることはない。敵との間合いを詰めようとして行き過ぎてしまったり、逆にはるか手前で止まってしまうこともある。

実戦なら、どれも致命的な結果を引き起こしかねない。

そういうことだった。

だが、それでもこの機体を好んで使う人間はいる。

操兵をあたかも生身の延長のように操る、一部の手足れたちである。

彼らにとって、エルセ・ビファジールの打てば響くような反応のよさは、むしろ好ましいものだった。

たとえどれほど守りが堅固でも、鈍重では話にならない。

巨大な鉄棍を軽々振り回す膂力があっても、相手に逃げられては意味がない。

彼らは知っていた。戦いにおいてもっとも重要なのは速度であることを。

その前には、多少鎧が薄くても、非力がゆえに威力のある大剣や斧槍を使えなくとも大きな問題ではなかった。

他の操兵を圧倒する速度を誇るこの機体こそ、彼らの求めていたものだった。

エルセ・ビファジールがその名を知られるようになったのは、西方暦九世紀になったばかりのころだった。

北部平原の小国家同士の領地争いに端を発した小競り合いで、圧倒的多数で攻め寄せた隣国に対して、その国の保有する操兵の数は半分にも満たなかった。

必死の要請で、なんとか鍛冶組合から狩猟機を手に入れることはできたものの、運ばれてきた数はわずか三機のみ。そのなかにあったのがエルセ・ビファジールだった。

その国の筆頭騎士は、新品というだけの理由でエルセを割り当てられていた。

新品だからといって、操兵が本来の力を発揮しきれるかどうかは別だった。それが操兵の困ったところではあるのだが、その国の操兵はろくに修理もできず、特に筆頭騎士の操兵の傷み具合はひどいものだった。

鍛冶師や補修用の資材が不足していたこともあったが、それよりも操兵が彼の操縦についてこられないことが大きかった。限界を超えた速度で動くことを要求され続けた結果、出撃のたび機体に歪みが蓄積されていったのである。

そうして無理に無理を重ねた機体を、完全に修復できるはずもなかった。

筆頭騎士の愛機は、いまや腕を動かすだけできしみ音をあげ、足を前に運ぶのになんらかの異音を伴わずにそれをおこなうことは不可能だった。

慣れない新品の機体か、いつ剣を振るった腕がちぎれて落ちるかわからない愛機か。どちらを選ぶかは自明だろう。

慣れない機体に警戒しつつ乗り込んだその騎士は、しかし驚くことになる。

操作に遅れずついてくる機体は初めてだった。

なにかの間違いかと確かめるように腕を振るわせ、何歩か足を運ばせる。やはり、機体はほぼ遅れることなしに反応した。

しかも、この操兵の反応は非常に素直だった。

操作に逆らうような感覚はいっさいなく、試すように繰り出される、複雑で速度を要求する動きを正確につぎつぎこなしていく。

この機体の仮面は、一般的な操兵のそれより一段高位のものらしい。

高位の仮面はすぐれた力を持つが、かわりに悍馬のような性質を持つものが多いという。

気に入らない相手が乗れば、まったく操作に応じないことなど珍しくなく、なんとか動かせる技量があってもでたらめな動きを返して混乱させようとする。

実際、専属の鍛冶師に聞けば、これはけっして穏やかな性質ではないという。むしろ、いままで試してきた操手たちの手には負えず、たらい回しの末にここにやってきたらしい。

だが、その騎士にとってそんな経緯はどうでもいいことだった。

確信があった。

これは、互いに出会うべくして出会ったものなのだと。

同時に、物見櫓から敵襲の声があがった。

数は二十と三。うち十五が狩猟機で、残る従兵機もアズ・キュードと呼ばれる格闘向きの大型機だ。

筆頭騎士はエルセ・ビファジールに厚刃の小剣と、刃止めのついた短剣を握らせた。

重い武器は動きを鈍らせるだけだった。なにより、この敏捷性さえあれば、わざわざ大きな武器を振り回してぶあつい鎧の上から斬りつけなくても、後背や脇腹の守りが薄い場所をひと突きすれば相手を無力化できる。

操兵に乗りながら、生身のとき得意とする戦い方そのままの感覚でいられる。

想像だにしないことだった。

わきあがる高揚感に、配下の操兵団に向かって鬨の声をあげ、敵にむけてエルセを疾走させる。

常識的にいえば、無謀以外のなにものでもなかった。

だが、エルセ・ビファジールの戦いぶりは、その常識を超えたものだった。

先頭に立っていたのは、重甲胄を身につけた狩猟機だった。巨大な剣を肩に背負い、いかにも重そうな巨体を揺さぶりながら進んでくる。

そこに素早く駆け寄ると、驚いて身構えようとする相手の脇の下を狙って小剣を突き入れる。人体ならば確実に致命傷をあたえられる場所だったが、操兵の場合せいぜい腕の自由を奪えるかどうかといったところだった。

とはいえ、重装備に油断していた敵を動揺させるには十分だった。

吹きだす血しぶきをかわし、姿勢を崩した相手を蹴倒して、次の標的を探す。

目の前に、異様に飾りたてられた操兵が呆然と立っているのが見えた。

間違いなく、大将機だった。

護衛の機体が気づく間もあたえず、素早く間合いを詰め、敵の顔面めがけて小剣を振るう。

突きで狙わなかったのは、目標が小さかったこと、それに仮面は操兵最大の弱点だからだ。浅く当たるだけで、うまくすれば操兵が使い物にならなくなる。

だが、さすがに敵にも腕ききはいた。

素早く割って入った剣の刀身が、小剣を受け止めていた。

舌打ちしながら飛びすさるが、そのときにはもう三機に囲まれていた。

油断なく見回すと、相手はどれも重装備の機体ばかりだった。

大国の専用機には、重甲胄をまといながら大剣を短剣なみの速度で振り回せるものもあるというが、無論隣国程度の国力で手に入るものではない。

それに、そうした機体でさえ、このエルセ・ビファジールの速度にはかなわない。

そんな確信があった。

振り下ろされる剣の軌道をかわし、目の前の相手の懐に飛びこんで胸の艙口に短剣の柄頭を叩きこむ。

裏に操手漕のある艙口は特に厳重に守られている箇所だが、瞬間的な衝撃から守りきることはできなかった。

糸の切れた木偶のように倒れる機体を背に、次の標的に向かう。

すでに剣を振りかぶっていた相手の斬撃を短剣で受け、ひねって剣を折りながら、同時に小剣を鎧の隙間から心肺器のあるあたりにねじこんだ。

ごぼごぼと傷口から血液をあふれさせながら、こちらに倒れかかってくる敵から素早く身を引いてかわし、残った一体に向きなおる。

あきらかに鼻白んでいるのがわかった。距離をおき、向かってこようとしない。

すぐ向こうでは、さっきの大将機が大声で殺せ、戦えとわめいている。

その声に背中を押されてか、追いついてきた敵操兵たちがこちらを囲む陣形を取ろうとしていた。

さすがに危険を感じ、退路を探し始めたところで、筆頭騎士はその必要がなくなったことに気づいた。

後方から突撃隊形をとった味方が、喚声とともにこちらに向かってくるのがわかったからである。

総崩れとなる敵集団に斬りこみ、大将機の首をとった時点で勝負は決していた。

大将機に乗っていたのは、隣国の王太子であった。

こうして、長きにわたった隣国との紛争は、突然終わりをつげた。

王太子の身柄と引き換えに、隣国は国境問題について譲歩せざるをえなくなった。

実質たった一機で敵を撃退したエルセ・ビファジールの名は、この戦いをきっかけに全西方に知れ渡るようになり、一時期、各国がこぞってこの機種を求めたこともあった。

だが、やはりというべきか、ほとんどの操手はこの操兵の力を引き出すことができず、速度重視の機体が操兵の主流になることはなかった。

《エルセ・ビファジール》

比較的新しい狩猟機*のひとつ。最初に確認されたのは西方暦780年ごろといわれている。

全体的に軽量化が図られ、走力や動作の敏捷性が強化された機体である。

軽量化の代償として、機体強度の低下があるが、その素早さによる優位性は欠点を補ってあまりある。

速度重視の機体のため、突剣や小剣などの軽量の武器を使うことが多い。大型の武器と比べて威力は落ちるが、外装の強度が弱い関節部や甲胄の接合部を狙うことによって、攻撃力の不足を補っている。

この機体はその性格上、ある程度以上の操縦の能力を要求するため、操手を選ぶ傾向が強い。その速度を活かせない乗り手には、守りの薄い非力な操兵にすぎないが、練達の操手が搭乗すれば、複数の操兵とも対等に渡り合えるという。

* 操兵の中でも人間に近い形状をした高級機。

著:日下部匡俊

原型製作:R-Grey

CG加工:伸童舎

©︎2020 shindosha 聖刻PROJECT

※挿絵のモデルとなったフィギュアは聖刻SHOPにて販売中です!